В сентябре 1944 г. работу по восстановлению института в качестве и.о. директора института возглавляет вернувшийся из эвакуации доцент Лев Самойлович Калецкий.

В сентябре 1944 г. работу по восстановлению института в качестве и.о. директора института возглавляет вернувшийся из эвакуации доцент Лев Самойлович Калецкий.

Институт возобновил свою работу 2 октября 1944 г. Началось обучение студентов на трех отделениях: физико-математическом, естественно-географическом и историко-филологическом.

Помещения учебного корпуса и некоторые общежития были сожжены и разрушены бомбардировками, вся мебель, оборудование и библиотека уничтожены. Поэтому занятия возобновились в единственном восстановленном здании общежития по ул. Фрунзе (1938 г. постройки, снесено в 2013 г.).

В течение всего учебного года и студенты, и преподаватели кроме учебной занимались хозяйственной работой, чтобы создать элементарные условия для учебных занятий.

В течение всего учебного года и студенты, и преподаватели кроме учебной занимались хозяйственной работой, чтобы создать элементарные условия для учебных занятий.

С 1945 по 1952 гг. институт возглавлял кандидат химических наук, доцент, специалист по физической химии Валериан Петрович Костюченко.

С 1945 по 1952 гг. институт возглавлял кандидат химических наук, доцент, специалист по физической химии Валериан Петрович Костюченко.

К концу 1950 г. был восстановлен учебный корпус на Пушкинской улице. Были открыты учебные кабинеты и лаборатории, которые оснащались учебным оборудованием, приборами, мебелью, библиотека систематически пополнялась книгами.

С 1952 по 1953 гг. – директор института – кандидат исторических наук Иван Александрович Луговцов. С 1941 по 1946 гг. находился в рядах Советской Армии, участник Великой Отечественной войны. Награжден орденами Красной Звезды, Трудового Красного Знамени, четырьмя медалями.

С 1952 по 1953 гг. – директор института – кандидат исторических наук Иван Александрович Луговцов. С 1941 по 1946 гг. находился в рядах Советской Армии, участник Великой Отечественной войны. Награжден орденами Красной Звезды, Трудового Красного Знамени, четырьмя медалями.

Кандидат физико-математических наук, доцент Павел Емельянович Медведев работал директором института с 1953 по 1955 гг. Участник Великой Отечественной войны. Награжден орденами Красной Звезды, «Знак Почета», тремя медалями, знаком «Отличник народного просвещения БССР». Член общества «Знание», член Союза журналистов СССР. Разрабатывал методику преподавания физики в средней школе, издал 5 книг для преподавателей физики: «Беседы о научных открытиях и изобретениях», «Как производят физические измерения», «Глазами физика», «Занимательная физика», «Рассказы о физиках».

Кандидат физико-математических наук, доцент Павел Емельянович Медведев работал директором института с 1953 по 1955 гг. Участник Великой Отечественной войны. Награжден орденами Красной Звезды, «Знак Почета», тремя медалями, знаком «Отличник народного просвещения БССР». Член общества «Знание», член Союза журналистов СССР. Разрабатывал методику преподавания физики в средней школе, издал 5 книг для преподавателей физики: «Беседы о научных открытиях и изобретениях», «Как производят физические измерения», «Глазами физика», «Занимательная физика», «Рассказы о физиках».

Приказом Министерства просвещения БССР от 27 июня 1955 г. в соответствии с реорганизацией, основанной на «специализации» регионов республики, исторический факультет был переведен в Могилевский педагогический институт. В результате в институте осталось два действующих факультета: физико-математический и биолого-химический.

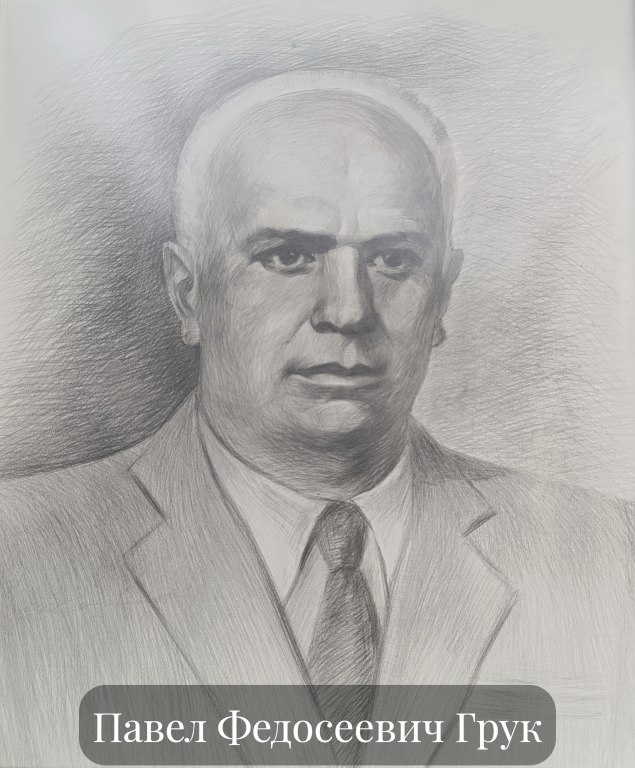

С 15 октября 1955 г. по 1959 г. – директор института – Павел Федосеевич Грук. В ноябре 1941 г. был призван в ряды Советской Армии. В апреле 1942 г. назначен начальником отделения агитации и пропаганды и заместителем начальника политотдела армии. В этой должности служил до окончания войны. Награжден орденами Красной Звезды, Отечественной войны 1-й степени, Красного Знамени, «Знак Почета», медалями «За взятие Кенигсберга», «За победу над Германией».

С 15 октября 1955 г. по 1959 г. – директор института – Павел Федосеевич Грук. В ноябре 1941 г. был призван в ряды Советской Армии. В апреле 1942 г. назначен начальником отделения агитации и пропаганды и заместителем начальника политотдела армии. В этой должности служил до окончания войны. Награжден орденами Красной Звезды, Отечественной войны 1-й степени, Красного Знамени, «Знак Почета», медалями «За взятие Кенигсберга», «За победу над Германией».

В 1957 г. при институте открыт новый факультет, готовивший учителей для начальной школы.

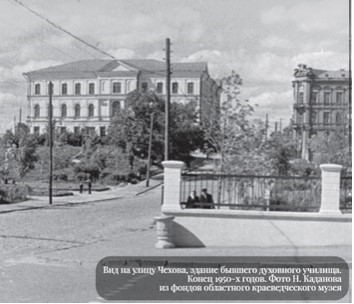

1 сентября 1959 г. на базе ранее существовавшего Витебского художественно-графического педагогического училища (здание по ул. Чехова) был создан художественно-графический факультет (приказ № 115 от 18 июля 1959 г. Министерства просвещения БССР). Художественно-графический факультет ВГПИ им. С.М. Кирова стал подлинным хранителем и продолжателем традиций Витебской художественной школы.

1 сентября 1959 г. на базе ранее существовавшего Витебского художественно-графического педагогического училища (здание по ул. Чехова) был создан художественно-графический факультет (приказ № 115 от 18 июля 1959 г. Министерства просвещения БССР). Художественно-графический факультет ВГПИ им. С.М. Кирова стал подлинным хранителем и продолжателем традиций Витебской художественной школы.

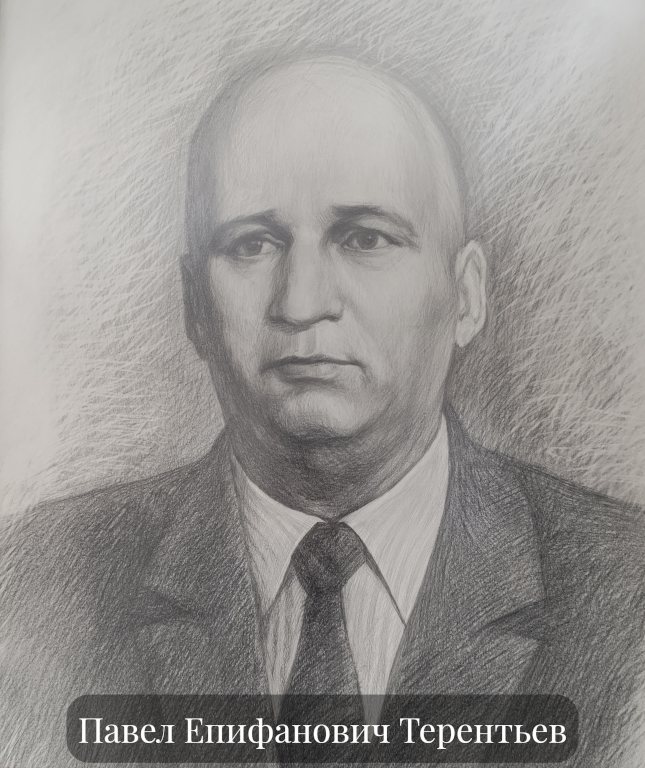

С 1959 по 1963 гг. ректором института работал кандидат исторических наук, доцент Павел Епифанович Терентьев. Участник Великой Отечественной войны. Награжден орденом Красного Знамени и четырьмя медалями. В первые дни Великой Отечественной войны стал организатором народного ополчения в г. Могилеве. С 26 июня 1941 г. по 28 июня 1944 г. П.Е. Терентьев работал в тылу врага по организации партизанского движения, был комиссаром партизанского отряда.

С 1959 по 1963 гг. ректором института работал кандидат исторических наук, доцент Павел Епифанович Терентьев. Участник Великой Отечественной войны. Награжден орденом Красного Знамени и четырьмя медалями. В первые дни Великой Отечественной войны стал организатором народного ополчения в г. Могилеве. С 26 июня 1941 г. по 28 июня 1944 г. П.Е. Терентьев работал в тылу врага по организации партизанского движения, был комиссаром партизанского отряда.

В связи с введением в сельских школах сельскохозяйственного обучения в 1960 г. при институте был создан агробиологический факультет. Здесь осуществлялась подготовка учителей для сельских школ по естествознанию и основам сельскохозяйственного производства. Однако в 1966 г. агробиологический факультет был ликвидирован, а обучение студентов стало проводиться по учебному плану биолого-химического факультета.

В 1950–1960-е гг. продолжалось дальнейшее улучшение материальной базы. В 1954 г. институту был передан городской ботанический сад, в котором созданы агробиологическая станция, тепличное хозяйство, питомник, дендрарий. В Больших Летцах создана база для проведения полевой практики. В 1962 г. построена астрономическая вышка, установлен телескоп и организован планетарий. В 1963 г. было окончено строительство нового общежития на 664 места. Библиотека насчитывала до 200 тыс. книг и журналов.

Контингент студентов удвоился, возникла острая нехватка аудиторий. Поэтому с 1962–1963 учебного года институт перешел на работу в две смены. На факультете общественных профессий, в университете повышения квалификации педагогов занятия проходили в третью смену.

В 1950–1970-е гг. в институте сложились научные школы и направления, которые возглавляли известные в стране ученые: доктор биологических наук, профессор B.А. Радкевич; доктор педагогических наук, профессор И.Д. Чернышенко; доктор педагогических наук, профессор В.Н. Виноградов.

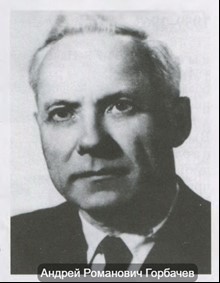

С 1963 по 1978 гг. ректором института был Андрей Романович Горбачев, внесший весомый вклад в развитие ВГПИ им. С.М. Кирова. Кандидат исторических наук, доцент, заслуженный работник высшей школы БССР. Участник Великой Отечественной войны. Награжден орденами Ленина, Октябрьской революции, Отечественной войны 2-й степени, Красной Звезды, десятью медалями, Почетной грамотой Верховного Совета БССР, знаками «Отличник народного просвещения БССР», «Отличник просвещения СССР».

С 1963 по 1978 гг. ректором института был Андрей Романович Горбачев, внесший весомый вклад в развитие ВГПИ им. С.М. Кирова. Кандидат исторических наук, доцент, заслуженный работник высшей школы БССР. Участник Великой Отечественной войны. Награжден орденами Ленина, Октябрьской революции, Отечественной войны 2-й степени, Красной Звезды, десятью медалями, Почетной грамотой Верховного Совета БССР, знаками «Отличник народного просвещения БССР», «Отличник просвещения СССР».

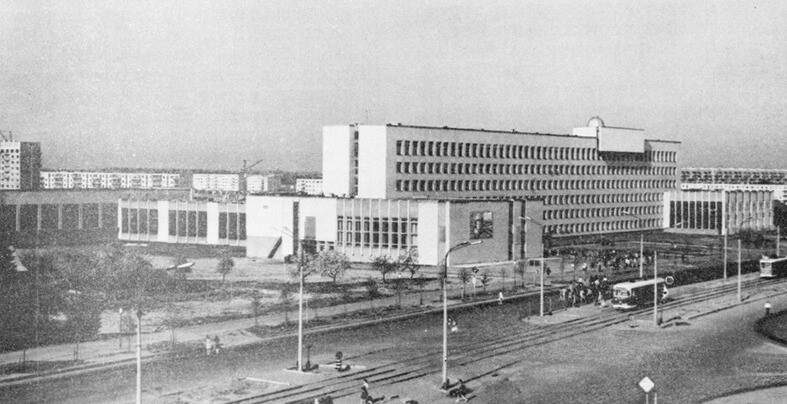

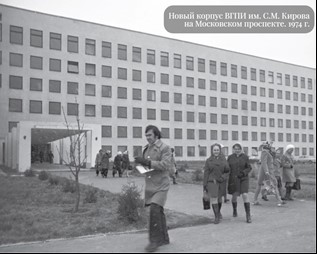

Именно по инициативе А.Р. Горбачева в 1969 г. началось строительство нового учебного здания по Московскому проспекту, которое было сдано в эксплуатацию в 1974 г.

В 1969 г. институт был награжден Почетным Знаменем ЦК КПБ и Президиума Верховного Совета БССР.

В 1974 г. был открыт филологический факультет с русским и белорусским отделениями.

В феврале 1974 г. институт переехал в новый учебный корпус по Московскому проспекту.

В феврале 1974 г. институт переехал в новый учебный корпус по Московскому проспекту.

Возле главного учебного корпуса было построено общежитие для студентов на 700 мест.